みなさんこんにちは。国家試験受験シーズンに入りました。

今回は、医師国家試験についてのお話です。

今年、私の身近な友人が医師国家試験を受験されました。

受験生の皆様、お疲れさまでした。そして、今後医師を目指して受験される学生の方、頑張ってください。

私自身も医学系の大学院に行っており、どのような問題が出題されたのか、毎年、関心を持っております。

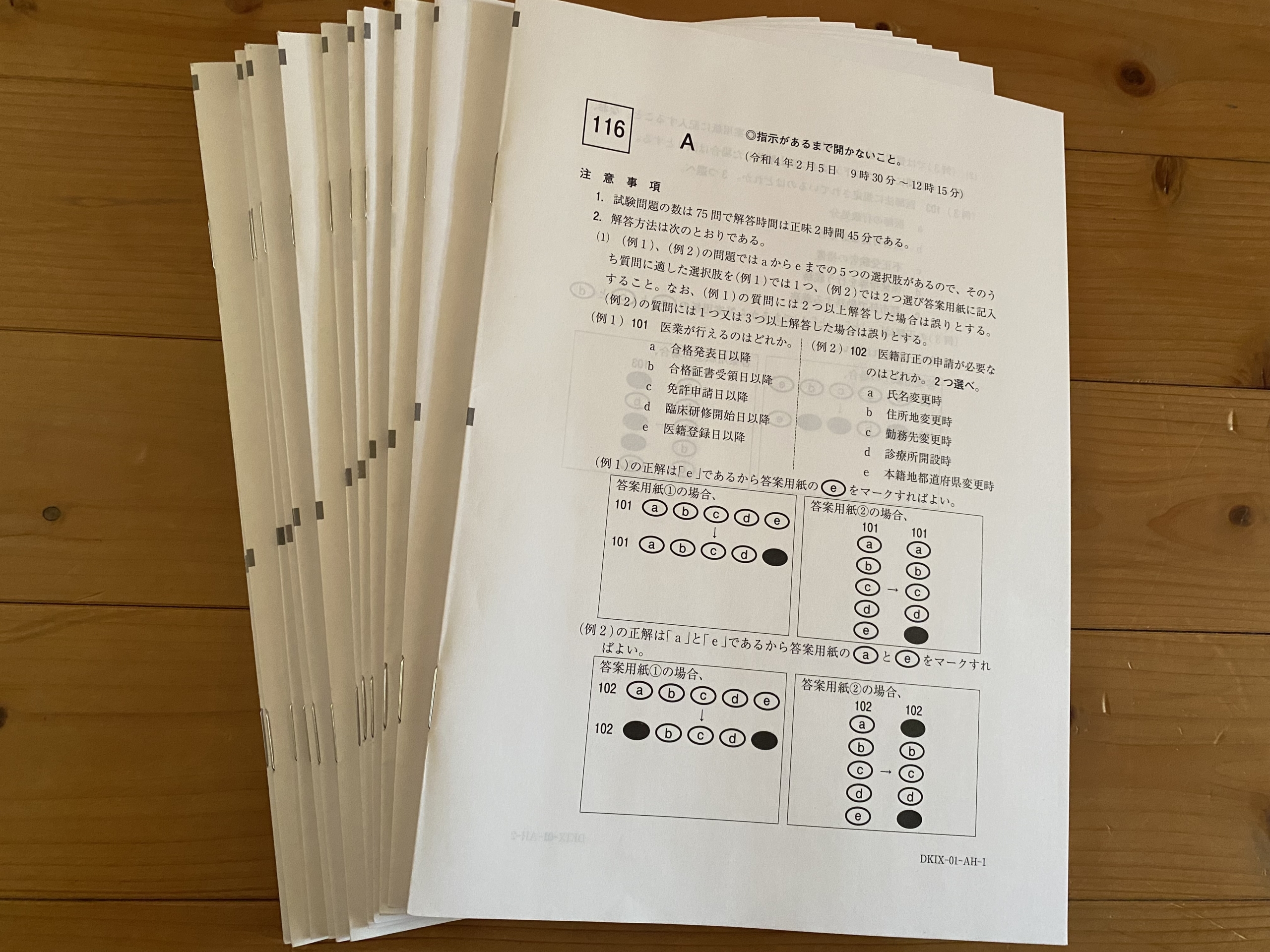

先日、受験した友人に問題を見せてもらい、直接お話しを聞くことができましたので、第116回の医師国家試験について紹介したいと思います。

開催日・場所

今年度は、令和4年2月5日(土曜日)及び6日(日曜日)でした。

毎年、2月のこの時期に2日間に渡り実施されます。

追試験はありません。毎年、一発勝負なのです。もし、受験できなければ、1年後の受験まで待たないといけません。そんな。

歯科医師、看護師、助産師、保健師などの国家試験も同様に年1回限りの試験です。

昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルスの感染者が多い状況です。大学入学共通試験のように体調不良の場合に、日程を延期して受験ができるシステムの準備をしてほしいと心より思います。ここは受験生にチャンスを与えて欲しいと思いますので、今後、厚生労働省、有識者の間で議論してほしいところです。

北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県

全国12か所で実施されました。

大阪府では、大和大学が会場になっておりました。

こちらは大きい大学ですので、様々な試験会場に使用されております。

試験内容

臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能

厚生労働省の文言はこのたった1行の説明ですが、医学全般ですので、とても広く、膨大な範囲から出題されます。6年間、学習してきた講義や臨床実習などの積み重ねが非常に大切になります。

受験資格

- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(令和4年3月10日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)

- (2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(令和4年3月10日(木曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)

- (3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

- (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

出題形式

1日目 2022年2月5日(土)

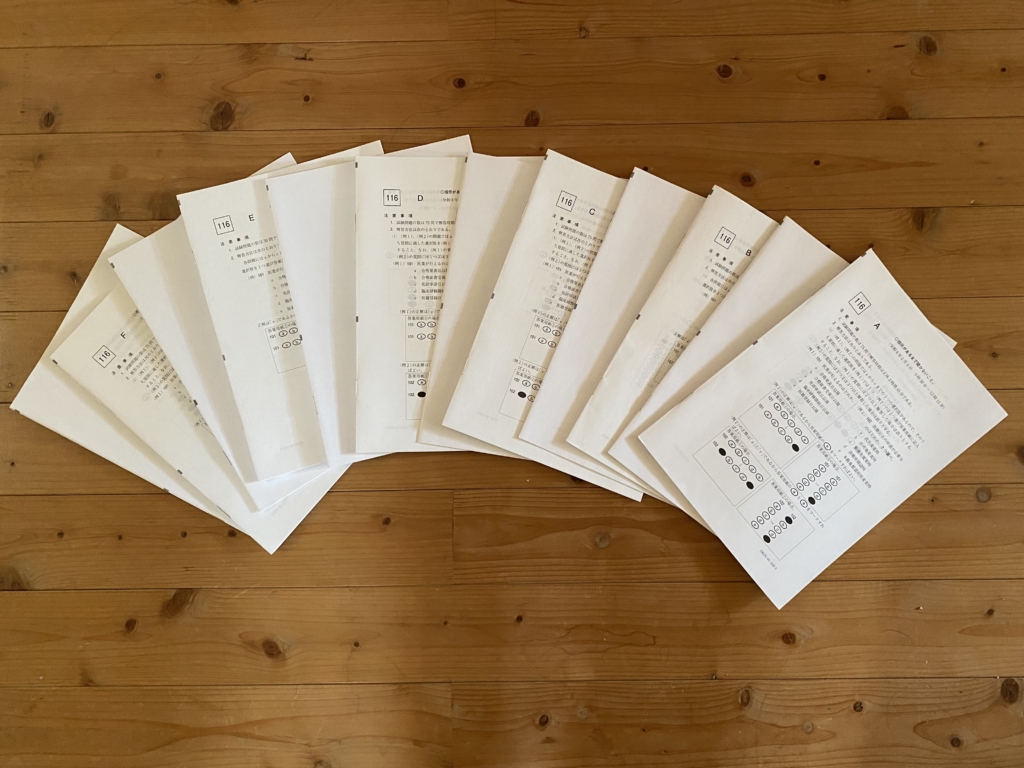

| A | 9:30~12:15/165分 | 75問 | 各論 | 一般:15問・臨床:60問 (5肢1択:61、5肢2択:9、5肢3択:5) |

| B | 13:35~15:10/95分 | 50問 | 必修 | 一般:25問・臨床:15問・長文(2連問×5):10問 (5肢1択:49、計算1) |

| C | 16:00~18:30/150分 | 75問 | 総論 | 一般:35問・臨床:25問・長文(3連問×5):15問 (5肢1択:57、5肢2択:15、5肢3択:2、計算:1) |

2日目 2022年2月6日(日)

| D | 9:30~12:15/165分 | 75問 | 各論 | 一般:15問・臨床:60問 (5肢1択:60、5肢2択:7、5肢3択:8) |

| E | 13:35~15:10/95分 | 50問 | 必修 | 一般:25問・臨床:15問・長文(2連問×5):10問 (5肢1択:50) |

| F | 16:00~18:30/150分 | 75問 | 総論 | 一般:35問・臨床:25問・長文(3連問×3):15問 (5肢1択:57、5肢2択:13、5肢3択:3、6肢1択:1、計算:1) |

全部で400問の出題です‼ ちなみに、英語の問題もあります。問題も回答の選択肢も英語!

すごい量の問題を、集中して、こなしていかないといけません。

↓インタビューです。

時間的な余裕がありましたか?

少し、焦るところもあったけど、最後見直す時間がありました。

すばらしいです。落ち着いて、集中を切らさずに、問題をテキパキとこなしていくと、最後見直しの時間が取れる感じですね。

合格基準

- 必修問題 80%以上 絶対基準

- 一般・臨床問題 70%前後 相対基準 受験生の約90%が合格 毎年ボーダーラインが変化します。

- 禁忌肢 3問以下 絶対基準

必修問題と禁忌肢問題は絶対基準ですので、必ずこの基準を超えていないと、合格できません。

例えば、一般・臨床問題で98%、禁忌肢が全部正解でも、必修問題が75%なら合格できません。

また、必修問題、一般・臨床問題がOKでも、禁忌肢問題で4問を間違えてしまいますと合格できません。

人の命を預かる職業、医師になるためには、大切な問題は絶対に正解しないといけないのです。

問題を解いてみる

6年間の医学生活、そして2日間の試験を頑張った友人が、試験問題を持ってきてくれたので、じっくりと問題を見ることができました。努力の形跡がしっかりと残されていました。6年間コツコツと勉強を頑張ってきたのだなと感じました。私も解いてみようと思います。

A問題からの抜粋

問:妊娠末期の膣分泌物細菌培養検査でB群連鎖球菌(GBS)が陽性となった妊婦に対する母子感染予防対策として、ぺニシン系抗菌薬の投与を開始する適切な時期はどれか。

a 陽性判明の時点

b 妊娠37週時

c 陣痛開始時

d 子宮口全開大時

e 児頭排臨時

みなさんどれだと思いますか?

正期産新生児の早発型 B 群溶血性レンサ球菌(GBS)感染症を予防するための知識を尋ねており、臨床でも、実際にたびたび遭遇する事例です。良問だと感じますので解説したいと思います。正解はC

我が国での2004年~2010年の全国調査より、早発型 GBS 感染症児 88 例の予後は,死亡 12 例(13.6%),後遺症残存 12 例(13.6%) と報告されています。それを予防するための取り組みとして、臨床で行っている検査・治療です。

GBS保菌の確認は、妊娠 35~37 週に GBS 培養検査を行います。こちらは、妊婦健康診査の時の診察時に、膣入口部から行います。

また、以下の妊産婦の経腟分娩中あるいは前期破水後,新生児の感染を予防するためにペニシリン系などの抗菌薬を点滴静注します。

1) GBS が同定

2)前児が GBS 感染症

3)今回妊娠中の尿培養で GBS 検出

4)GBS 保菌状態不明で,破水後 18 時間以上経過,または 38.0 度以上の発熱ある

培養検査の時期ですが、以前は34週以前に検査して陰性の場合、再検査をしないこともありましたが、(多くの施設では2回検査しています。)2017年に産科ガイドラインの内容が変更になりましたので、合わせて解説します。

「GBS検査の週数は妊娠 35~37週に行う」と変更されました。

34 週以前に実施した培養検査で GBS 陰性であっても,実施した 5 週後に再度スクリーニングすることが望ましいです。GBS 培養の検体採取は,綿棒で腟入口部の検体採取後(できれば腟鏡を用いない),同綿棒(もしくはもう 1 本の綿棒で)を肛門からも採取する。肛門の採取部位として、CDC は肛門括約筋を越えた部位を推奨。

採取後 5 週間以内の有効性を示した調査も同部位で行われています。一方,肛門周囲(表面)と肛門括約筋を越えた部位で陽性率は有意差がないという報告があります。

GBS 保菌妊婦に分娩の 4 時間以上前から抗菌薬投与を開始し,抗菌薬の血中濃度を維持することは,早発型新生児 GBS 感染症予防に有効である

今回の国家試験の問題には、前児(上の子)に関しての質問はありませんが、

前児が GBS 感染症であった場合には,新生児早発型 GBS 感染症のハイリスク群として,今回の妊娠で GBS 保菌陰性が確認されても分娩中に抗菌薬を投与します。

したがって,前児が GBS 感染症の場合は,妊娠 35~37 週での GBS 培養検査を省略することができます。尿培養 GBS 陽性患者では,腟肛門の保菌量が多いと推定されるので,妊娠中の尿培養(何らかの理由で実施した場合)で一度でも陽性となった場合(週数を問わず)は GBS 保菌陽性として扱います。

GBS 保菌状態が不明であっても,破水後 18 時間以上経過,あるいは 38.0 度以上の発熱があった場合は,新生児早発型 GBS 感染症のハイリスク群として扱います。

破水/陣痛のない予定帝王切開の場合には予防投与は必要ありません。

(参考)米国のガイドラインで推奨されている GBS 保菌妊婦への抗菌薬の投与方法

Penicillin G 初回:500 万単位静注、以降 4 時間ごとに 250 ~ 300 万単位静注(分娩まで)

Ampicillin 初回:2g 静注、以降 4 時間ごとに 1g 静注(分娩まで)

Cefazolin(ペニシリン過敏症がある妊婦に使用) 初回:2g 静注、以降 8 時間ごとに 1g 静注(分娩まで)

Clindamycin(アナフィラキシーの危険が高い妊婦に使用 初回:900mg 静注、以降 8 時間ごとに 900mg 静注(分娩まで)

Erythromycin(アナフィラキシーの危険が高い妊婦に使用) 初回:500mg 静注、以降 6 時間ごとに 500mg 静注(分娩まで)

Vancomycin(アナフィラキシーの危険が高く,GBS が clindamycin や erythromycin に耐性がある場合に使用) 初回:1g 静注、以降 12 時間ごとに 1g 静注(分娩まで)

この問題はぺニシン系抗菌薬の投与の開始時期を問われていますので、

答えはC 陣痛開始時になります。

aは早すぎ。

bは37週からは正期産に入りますが、陣痛がまだ来ていない場合は不要。培養検査の時期となり、選択肢で惑わしているやん。

そしてdの子宮口全開大やeの児頭排臨時では、もうすぐ赤ちゃんが産まれますので、薬の効果を考えると時期的に遅いです。

試験対策

勉強方法は人それぞれだと思いますので、ここで詳細は言う必要はないかと思います。

どんな試験にも対応できる試験準備として、

- 模試を受験して、本番に慣れる。

- 過去問題を最低5年分を3周以上はする。こちらも、時間を測って、やっていく。

- 体調を整えて、本番は集中してやりきる。絶対に合格をつかみとると信じて受ける。

最後に、受験された皆様、本当にお疲れ様でした。これまで、たくさん我慢してきたこと、制限してきたことなど多々あると思います。就職までの春休み、いろいろ楽しんでください。羽を伸ばしてくださいね。

合格し、4月から、医師となり、活躍されることを、心よりお祈り申し上げます。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

明日は看護師国家試験です。がんばれーナースの卵たち‼